국립공주대학교 스마트팜공학과 김락우 교수 연구팀은 한국전자기술연구원 자율지능시스템연구센터와 공동으로, 전이 학습(Transfer Learning)을 활용해 양돈시설 내부 암모니아 농도를 예측하는 인공지능 모델 기반 가상센서를 개발했다고 9월 21일 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 ‘지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발’ 과제의 일환으로 진행됐다. 연구팀은 하나의 축사에서 학습한 모델을 다른 농장에서도 활용할 수 있도록 설계해, 데이터가 부족한 환경에서도 높은 예측 성능을 확보했다.

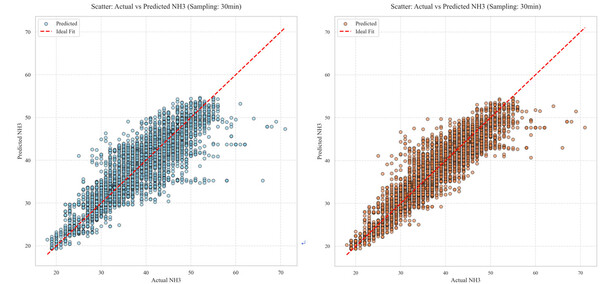

실험은 충남 예산 소규모 축사와 전남 순천 대규모 양돈 농장에서 진행됐다. 예산 축사에서 수집한 온도, 습도, 이산화탄소, 돼지 체중 데이터를 기반으로 AI 모델을 학습시킨 뒤, 순천 농장에 적용해 성능을 검증했다. 모델은 결정계수(R²) 최대 0.91, 평균 절대 백분율 오차(MAPE) 약 5% 수준으로, 데이터 간격이 길거나 양이 적은 환경에서도 높은 정확도를 보였다.

분석 결과 돼지 평균 체중과 이산화탄소 농도가 암모니아 예측에 가장 큰 영향을 미치는 변수로 나타났다. 이는 돼지 성장과 배출물, 환기 조건이 암모니아 발생에 직접적으로 작용함을 보여준다. 연구팀은 센서 설치가 어려운 농장에서도 기술을 활용할 수 있어 비용 절감과 관리 부담 완화에 기여할 수 있다고 밝혔다.

김락우 교수 연구팀은 이번 기술을 악취 확산 예측과 주민 알림 서비스 등으로 확장하고, 스마트 축사 시스템과 연계해 농장 내부뿐 아니라 주변 환경까지 통합 관리할 계획이다.

한편, 암모니아는 돼지 농장에서 전체 농축산 암모니아 배출량의 약 45%를 차지하며, 가축과 작업자 건강, 악취 민원, 미세먼지 문제에 영향을 미치는 유해가스로, 이번 기술은 관련 문제 해결에도 도움을 줄 것으로 기대된다.