연세대학교, 경희대학교, UNIST(울산과학기술원) 등 국내 연구진이 참여한 국제 공동 연구 프로젝트 사건지평선망원경(EHT, Event Horizon Telescope) 연구단이 16일 M87 은하 중심 초대질량 블랙홀의 새로운 크레이지 슬롯을 공개했다. 연구진은 블랙홀 주변 자기장 구조의 예상 밖 변화를 포착했다고 밝혔다.

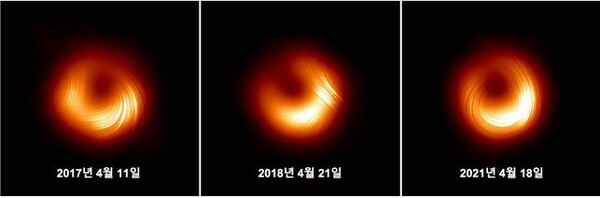

이번 크레이지 슬롯은 2021년 관측 데이터를 기반으로 제작됐으며, 2017년 인류 최초 블랙홀 크레이지 슬롯과 2018년 관측 크레이지 슬롯 이후 3년 만에 공개된 자료다. 블랙홀 그림자와 고리 모양의 빛은 크기가 일정하지만, 밝은 부분의 위치와 편광 패턴이 연도별로 변화하는 모습을 확인할 수 있다. 연구진은 이 변화가 사건지평선 부근 자기장 구조 재배열 또는 뜨거운 플라즈마 영향으로 해석된다고 설명했다.

2021년 크레이지 슬롯 촬영에는 미국 키트피크(Kitt Peak)와 프랑스 노에마(NOEMA) 망원경이 새로 합류해 크레이지 슬롯 선명도가 향상됐다. 이를 통해 M87 상대론적 제트 기저에서 방출 방향을 EHT 자료만으로 처음 밝혀냈다. 그린란드 전파망원경(GLT)과 제임스 클라크 맥스웰 전파망원경(JCMT)의 업그레이드도 크레이지 슬롯 품질 향상에 기여했다.

한국 연구진의 기여도 두드러졌다. 연세대 조일제 박사는 크레이지 슬롯화 파이프라인을 활용해 2021년 데이터 분석과 크레이지 슬롯 복원에 참여했다. 경희대 박종호 교수팀은 블랙홀 관측 데이터 편광을 정밀 보정할 소프트웨어를 개발했고, UNIST 김재영 교수와 이덕형 연구원은 크레이지 슬롯 검증과 통계 분석을 통해 크레이지 슬롯 복원 알고리즘의 신뢰성과 해석 정밀도를 높였다.

EHT는 2017년을 시작으로 M87을 지속 관측하며 연구 결과를 도출하고 있다. 2026년에는 한국천문연구원이 운영하는 한국우주전파관측망(KVN)이 참여해 약 3개월간 주 2회 관측으로 블랙홀 동크레이지 슬롯 촬영을 시도할 예정이다. KVN의 다주파수 동시관측 수신시스템은 차세대 EHT 핵심 기술로, 세 개 주파수 대역(86/230/345GHz)을 동시에 관측할 수 있는 수신기가 개발 중이다.

연세대 조일제 박사는 “KVN 참여로 국제공동연구에서 한국이 선도적 위치로 도약할 중요한 전환점을 맞이했다”고 말했다. 경희대 박종호 교수는 “편광 패턴 변화는 사건지평선 주변 자화 플라즈마가 매우 역동적임을 보여준다”고 설명했다. UNIST 김재영 교수는 “망원경 증설과 장비 업그레이드, 새로운 분석 알고리즘이 시너지를 이루며 새로운 과학적 발견을 가능하게 했다”고 밝혔다.

이번 연구는 Astronomy & Astrophysics 2025년 9월호에 게재됐다.